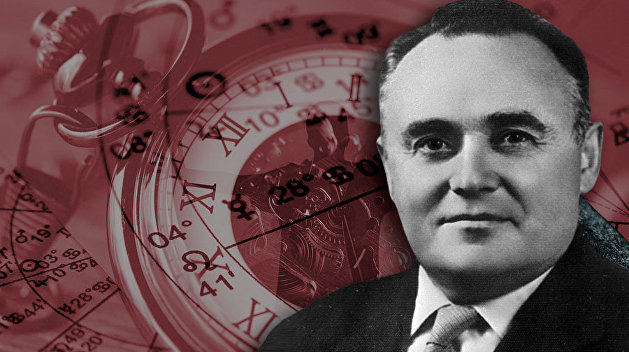

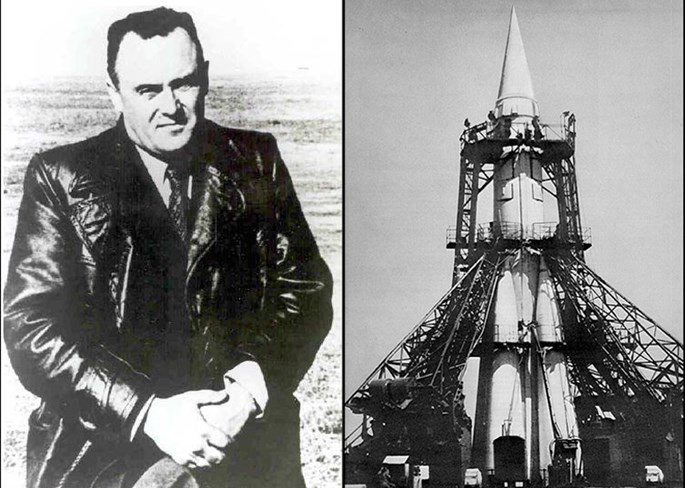

12 января 2022 года, великому конструктору Сергею Павловичу Королеву исполняется 115 лет.

12 января 2022 года, великому конструктору Сергею Павловичу Королеву исполняется 115 лет. Великим Королев стал при жизни. Но и после смерти его величие не только никем не оспаривалось, а наоборот, все становится понятнее в деталях.

Он родился в Житомире, жил в Нежине и в Одессе, учился в киевском политехническом — два года.

Уже со второго курса Королёв перевелся в Бауманское училище в Москве. Все его дальнейшая научная биография связана с конструкторскими бюро в Москве.

Вначале увлекался планеризмом. А после личной встречи с Константином Циолковским Королёв уже мог думать только о ракетах.

Королев всегда шел вперёд, он оставлял позади то, что ему уже было знакомо, с чем он уже справился. И всегда искал что-то необычное, совершенно новое.

Эту черту подметил у Королёва долго работавший с ним будущий академик Борис Раушенбах.

И впоследствии Королёв часто после того, как какая-то работа была сделана, в ней уже не было новизны, «дарил» её другим отделам, институтам.

Ему становилось интересно что-то совсем новое.

В сентябре 1931 года С. П. Королёв и талантливый энтузиаст в области ракетных двигателей Ф. А. Цандер добились создания в Москве с помощью Осоавиахима общественной организации — Группы изучения реактивного движения (ГИРД)]; в апреле 1932 года она стала по существу государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой были созданы и запущены первые советские жидкостно-баллистические ракеты (БР) ГИРД-09 и ГИРД-10.

17 августа 1933 года был осуществлён первый удачный пуск ракеты ГИРД.

В эти годы он начал работать с инженером Фридрихом Цандером, который был невероятным энтузиастом космических полетов.

Цандеру принадлежит множество идей, которые были воплощены через много лет. Или ещё не воплощены, остаются до сих пор мечтой и делом будущего. Именно он придумал «солнечные паруса» и крылатые ракеты. Космические оранжереи и теплицы. Блоки ракеты, которые теперь мы называем «ступени».

В 1933 году приказом Реввоенсовета на базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) был создан Реактивный научно-исследовательский институт НК ВиМД СССР под руководством И. Т. Клеймёнова. Королёв был сначала назначен его заместителем, но уже в начале 1934 он был освобождён от этой должности. В 1935 году он стал начальником отдела ракетных летательных аппаратов; в 1936 году ему удалось довести до испытаний крылатые ракеты: зенитную — 217 с пороховым ракетным двигателем и дальнобойную — 212 с жидкостным ракетным двигателем. В его отделе к 1938 году были разработаны проекты жидкостных крылатой и баллистической ракет дальнего действия, авиационной ракеты для стрельбы по воздушным и наземным целям (ракета «301») и зенитных твердотопливных ракет. Однако расхождения во взглядах на перспективы развития ракетной техники заставили Королёва оставить пост заместителя директора, и он был назначен на должность начальника сектора.

Королёв был арестован 27 июня 1938 года, после ареста Ивана Терентьевича Клеймёнова и других работников Реактивного института. Арест Королёва санкционировал М. Ю. Рагинский — заместитель Генерального прокурора А. Я. Вышинского. Постановление на арест Королёва писал заместитель наркома внутренних дел СССР С. Б. Жуковский. Основания для ареста: показания И. Т. Клеймёнова, Г. Э. Лангемака и В. П. Глушко — все трое называли С. П. Королёва соучастником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». Следствие по делу вели лейтенанты оперуполномоченные НКВД Быков Николай Фёдорович и Шестаков Михаил Николаевич.

Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осуждён к 10-ти годам тюремного заключения.

13 июня 1939 года Пленум Верховного Суда СССР приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР отменил, а следственное дело по обвинению Королёва было передано на новое расследование.

По имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными Королёв изобличается в том, что:

В 1936 году вёл разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды — приборы с фотоэлементами — для управления торпеды и наведения её на цель, не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи, Королёв с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вёл разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах.

В результате этого испытания четырёх построенных Королёвым торпед показали их полную непригодность, чем нанесён был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л.д. 250—251).

В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчёт, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л.д. 23-24, 256).

Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л.д. 21, 54, 255).

За Королёва заступались видные авиаконструкторы, лётчики, он сам написал несколько писем Сталину. Много сил к возвращению приложили его мать, родственники его жены. И был возвращен из лагеря — сначала в закрытый институт. Там он работал всю войну над новым вооружением для армии.

Возможно, после этого трагического периода своей жизни он стал фаталистом.

«Хлопнут без некролога»Было такое знаменитое высказывание у Королёва. Кое-кто из коллег считал его циником и пессимистом. Скорее, он был сугубым реалистом с немного мрачным чувством юмора.

На совершенно ином качественно более высоком уровне развивались ракеты в фашистской Германии под руководством талантливого инженера Вернера фон Брауна, что привело к появлению первых баллистических ракет.

В июле 1944 года С. П. Королёва досрочно освободили из заключения со снятием судимости, но без реабилитации (протокол от 27 июля 1944 года заседания Президиума Верховного Совета СССР) по личному указанию И. В. Сталина. В СССР было принято решение воспроизвести технологии и ФАУ-2 на советской технологической базе. 8 сентября 1945 года С. П. Королёв вылетел в Берлин, чтобы в советской оккупационной зоне (в Тюрингии) участвовать в изучении трофейной ракетной техники. В 1946 году там был создан новый советско-германский ракетный институт «Нордхаузен», главным инженером которого был назначен С. П. Королёв.

Для изучения и воспроизведения ракет ФАУ-2 на крупном подмосковном артиллерийском заводе № 88 в конце 1945 года было организовано Специальное конструкторское бюро по ракетной технике (СКБ РТ). Когда представители СКБ РТ прибыли в институт «Нордхаузен» для ознакомления с ФАУ-2, было принято решение назначить руководителем изготовления копии ФАУ-2 Королёва.

В 1948 году С. П. Королёв начал лётно-конструкторские испытания баллистической ракеты Р-1 (аналога Фау-2) и в 1950 году успешно сдаёт её на вооружение.

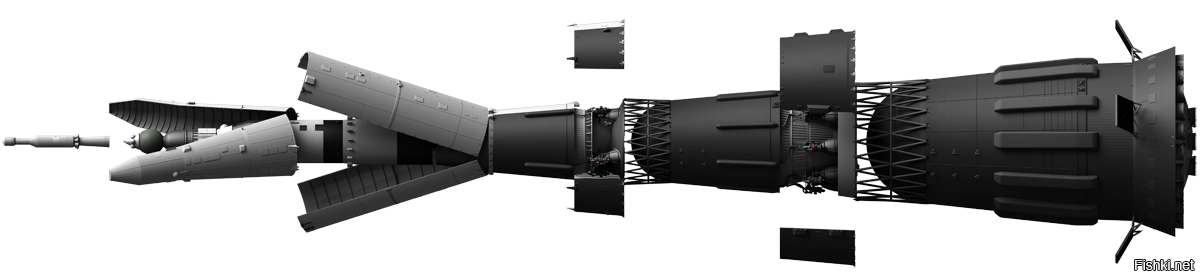

Начало работ над Р-7.

Начало работ над Р-7.4 декабря 1950 года постановлением СМ СССР задается комплексная поисковая научно-исследовательская работа (НИР) по теме «Исследование перспектив создания ракет дальнего действия (РДД) различных типов с дальностью полета 5000—10000 км с массой боевой части 1 — 10 тн.

13 февраля 1953 года постановлением СМ СССР в продолжение данной темы задается НИР «Теоретические и экспериментальные исследования по созданию двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полета 7000—8000 км». Цель НИР — разработка эскизного проекта РДД массой до 170 т с отделяющейся головной частью (ГЧ) массой до 3 т. В октябре 1953 года по указанию заместителя председателя Совета министров СССР В.А. Малышева проектное задание было изменено: масса ГЧ была увеличена до 5,5 т при сохранении дальности полёта.

В декабре 1953 года в ОКБ-1 были начаты работы по подготовке проекта постановления Совета министров СССР о создании МБР 7Р (позже Р-7). В его тексте предлагалось применить ракету 7Р для запусков искусственных спутников Земли и космических аппаратов к другим планетам.

20 мая 1954 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление № 956—408сс о разработке межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 (индекс УРВ РВСН—8К71), в котором перед ОКБ-1 под руководством Сергея Павловича Королёва была официально поставлена задача создания баллистической ракеты, способной нести термоядерный заряд дальностью полёта до 10 тысяч километров.

Теоретические основы создания ракетных двигателей и энергетических установок ракетных комплексов были сформированы в НИИ-1 НКАП СССР под руководством Мстислава Всеволодовича Келдыша, а конструктивно-компоновочная схема ракеты была разработана в ОКБ-1 инженерами П.И.Ермолаевым и Е.Ф.Рязановым.

Непосредственное конструирование ракеты Р-7 началось в ОКБ-1 в 1953 году под руководством Сергея Павловича Королёва, ведущим конструктором по Р-7 был назначен Дмитрий Ильич Козлов, проектным отделом ОКБ-1 по Р-7 руководил Сергей Сергеевич Крюков. Новые мощные двигатели для Р-7 параллельно разрабатывались в ОКБ-456, под руководством Валентина Петровича Глушко.

Одновременно подводилась материальная база.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, разработанная для доставки водородной бомбы и использовавшаяся в дальнейшем как прототип для создания ракет-носителей для осуществления пилотируемых космических полётов, потребовала создания нового полигона для её испытаний (ранее испытания советских ракет проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области).

В 1954 году работала комиссия по выбору места для строительства.

12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет министров СССР совместным Постановлением № 292—181сс утвердили создание Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначенного для испытаний ракетной техники. Район формирования полигона в первой половине 1955 года имел условное наименование «Тайга».

Руководителем строительства был назначен строитель генерал-майор Г.М.Шубников. Первый отряд военных строителей прибыл на станцию Торетам 12 января 1955 года.

Летно-конструкторские испытания ракет (ЛКИ) Р-7 (с 15 мая по 7 сентября 1957 года.)

К испытаниям было подготовлено 6 ракет. Три запуска кончились неудачей. Четвертый и пятый запуски были частично удачными. Ракеты штатно проходили маршрут, но головные части разрушались при входе в атмосферу. По словам Б.Е. Чертока, результаты лётных испытаний пяти ракет показали, что головная часть требует радикальной доработки, на что требовалось не менее полугода, поэтому Королев вплотную занялся запуском последнего экземпляра в космос. И запуск первого искусственного спутника Земли произошел 4.10.1957 г.

Запуск первого спутника Земли, первого человека имели огромный политический резонанс - исполнена мечта человека вырваться в космос.

СССР на данном этапе выиграл ракетную гонку технологий с США. СССР, как новая социальная система, технологически опередила капитализм. США оценили это, как унизительную пощечину.

Вызов СССР был принят США и миру была навязана гонка в информационно-технической и политической сфере под названием "лунная гонка".

К сожалению уровень руководства страной Хрущевым, а позднее Брежневым не позволил организовать работы в этой теме на должном уровне.

В 1965 г. страна столкнулась со сменой правящих элит.

16 декабря 1965 года — скончался заместитель главного конструктора ОКБ-1, ближайший сподвижник Королева С.П. Леонид Александрович Воскресенский.

14 января 1966 г — на операционном столе умирает С.П.Королев. Оперировал Сергея Павловича министр здравоохранения СССР, действительный член АМН СССР, профессор Б. В. Петровский, а ассистировал Петровскому заведующий хирургическим отделением, доцент, кандидат медицинских наук Д. Ф. Благовидов. Позднее на операцию был срочно вызван профессор А. А. Вишневский, но было поздно.

Лебединая песня Королева - ракета Н-1. Следующий этап для осмысления его наследия.