Вояджеры — полёт длиною в жизнь (продолжение)18 сентября 1977 года, в ходе калибровки приборов, Вояджер-1 сделал совместное фото Земли и Луны одним кадром (впервые среди автоматических аппаратов), расстояние до Земли уже составляло 11,66 млн км:

10 декабря оба аппарата вошли в пояс астероидов, а спустя 9 дней (ещё внутри его) Вояджер-1 обогнал Вояджер-2, на пути к их первой общей цели (так получилось за счёт более пологой траектории полёта Вояджера-1). Таким образом уже к Юпитеру он добрался раньше собрата, и зная это, создатели аппаратов пошли на такую странную их нумерацию.

23 февраля 1978 года поворотная платформа Вояджера-1 заклинила в одном положении. 17 марта эту неисправность удалось побороть при помощи аккуратных движений платформы взад-вперёд.

Летом 1978 года Вояджеру-2 несколько раз забывали передавать проверочный сигнал, и спустя неделю (когда счётчик подошёл к концу) аппарат посчитал первичный передатчик вышедшим из строя, и перешёл на запасной. Заметив это, операторы передали аппарату команду на переключение на основной передатчик, но аппарат и вовсе замолчал: в ходе переключений передатчиков произошло короткое замыкание, и оба предохранителя на основном передатчике вышли из строя. Второму передатчику повезло немногим больше: на нём вышел из строй сопрягающий конденсатор (отвечавший за подстройку частоты), но сам он остался работоспособен.

С этого момента и до сих пор — для связи с Вояджером-2 приходится рассчитывать точную частоту передачи сигнала учитывая скорость движения аппарата, движение Земли вокруг Солнца и даже температуру самого приёмного устройства внутри аппарата (так как её неучтённое изменение всего на 0,25°C приводит к тому, что связь с аппаратом пропадает).

Сближение с Юпитером

Задержка сигнала при связи аппаратов при пролёте Юпитера уже должна была составлять 38 минут, так что подготовить всё надо было заранее: если бы учёные ошиблись бы на какие-то доли градуса в положении камер — аппарат снял бы бескрайний космос, вместо Юпитера и его спутников. Так что обновление софта для повышения резкости изображения было загружено в аппараты ещё в конце августа 1978 года, а программа полёта аппаратов составлялась за несколько дней заранее.

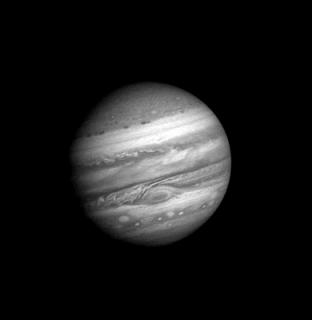

Вояджер-1 начал делать первые снимки Юпитера 6 января 1979-го с интервалом в 2 часа, и их разрешение сразу превысило разрешение всех доступных фотографий Юпитера на тот момент. С 30 января аппарат перешёл на фотографирование с интервалом в 96 секунд, а 3 февраля стал делать мозаичные снимки 2x2 (так как размер Юпитера стал больше разрешения камеры). С 21 февраля он перешёл на мозаику 3x3, а максимальное сближение с Юпитером произошло 5 марта.

Кроме снимков Юпитера, Вояджер-1 делал снимки его колец и спутников, среди которых наблюдалось удивительное разнообразие поверхностей. С 27 февраля начались ежедневные пресс конференции JPL представляющие новые открытия прессе. Они закончились только 6 марта, когда когда официально было объявлено что Вояджер-1 пролетел Юпитер.

«

Я думаю у нас набралось открытий почти на десятилетие, за этот двухнедельный период» — сказал Эдвард Стоун на последней конференции.

Однако, как вскоре выяснилось, это было ещё не всё: уже улетая из системы, Вояджер-1 сделал снимок Ио с 4,5 млн км, на котором открылось то, что было отброшено фильтрами постобработки, как бесполезный шум: Линде Морабито удалось обнаружить на снимках облака пепла поднимающиеся на высоту в 260 км, что явным образом свидетельствовало об вулканической активности (при этом другое извержение видно на терминаторе, чуть ниже середины фотографии). Таким образом был выявлен виновник столь огромной активности радиационных поясов Юпитера — им оказался Ио.

Вояджер-2 максимально сблизился с Юпитером 9 июля, и хотя самое «вкусное» досталось его собрату, а операторы провели его на вдвое большем расстоянии от Юпитера (стараясь его беречь) — второй аппарат не остался без открытий: он обнаружил 3 новых спутника и новое кольцо у Юпитера. По снимкам Ио (с которым он сблизился только на 1 млн км) удалось установить что поверхность спутника поменялась, так что вулканы Ио продолжали быть активны в промежутке между пролётами Вояджеров. Снимки Европы (сделанные с 206 тыс. км) показали удивительно гладкую поверхность льда, нарушаемые лишь в некоторых местах трещинами. В общей сложности аппараты получили почти 19 тыс. снимков Юпитера, его колец и спутников.

Снимки Европы сделанные Вояджером-1 заинтересовали учёных, и камеры второго аппарата направили подробнее рассмотреть её поверхность. Но данных на тот момент не хватило чтобы подтвердить наличие у Европы подповерхностного океана, и в том числе эту теорию в последствии отправился подтверждать космический аппарат «Галилео».

Сближение с Сатурном

Сатурн оказался весьма холодной но неспокойной планетой: температура верхних слоёв его атмосферы составляла -191°C, и только у северного полюса температура поднималась до +10°C; а вот бушевавшие там ветра — достигали 1800 км/ч в области экватора. Снимки Вояджера-1 показали что орбита Энцелада проходит по наиболее плотным областям разреженного кольца Е Сатурна.

Но самым удивительным объектом в системе оказался Мимас, от которого аппарат пролетел в 88,44 тыс. км: 396-километровый в диаметре спутник удивительным образом напоминал своим 100-километровым кратером Звезду смерти из «Звёздных войн» (V эпизод которых вышел всего за полгода до пролёта Вояджером-1 Сатурна):

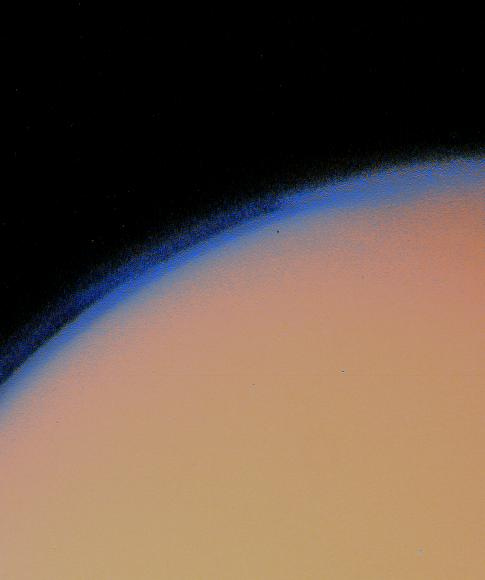

Последней целью Вояджера-1 стал Титан, считавшийся крупнейшим спутником в Солнечной системе (на тот момент). Пролёт аппарата всего в 6490 км от его поверхности выдал практически сенсационные новости: уточнённые оценки его массы гласили что корону самого крупного спутника Солнечной системы Титану придётся отдать в пользу Ганимеда. Но ещё большим сюрпризом оказалась атмосфера Титана: она наоборот оказалась плотнее расчётной, а вкупе с оценками её состава и температуры — это означало, что на его поверхности могли существовать озёра и моря из жидких углеводородов.

После Сатурна пути аппаратов разошлись: сближение с Титаном далось Вояджеру-1 большой ценой — он вышел из плоскости эклиптики и уже не мог продолжить исследования планет. К счастью Вояджер-1 исполнил свою роль на «отлично», так что перенаправлять Вояджер-2 на встречу с Титаном не потребовалось, и он отправился (уже в одиночестве) в продолжение «Большого тура».

Пролёт 26 августа 1981 года Вояджера-2 мимо Сатурна тоже не остался без открытий: оказалось что поверхность Энцелада весьма ровная и почти не содержит кратеров (то есть является весьма молодой). Такая поверхность льда обеспечивала Энцеладу место рекордсмена Солнечной системы по альбедо (она составляла 1,38). Это же обеспечивало и звание самого «холодного» спутника Сатурна — температура там не поднималась выше -198°C даже в полдень.

При близкой съёмке кольца Сатурна распались на мириады маленьких колец. Их было так много, что руководитель группы визуализации Брэдфорд Смит бросил их считать в ходе ежедневной пресс-конференции и предложил репортёрам самим это сделать.

В общей сложности было получено около 16 тыс. снимков системы. После пролёта Сатурна платформу с научной аппаратурой заклинило уже на Вояджере-2. Каким-то чудом, это произошло уже после пролёта системы Сатурна, и спустя всего пару дней удалось установить, что платформа нехотя вращается при усиленной тяге двигателей (по всей видимости, закончилась смазка), так что миссию Вояджера-2 можно было продолжать.

Уран, Нептун и далееДля целей ускорения связи с Вояджером-2 у Урана — 64-метровую и две 26-метровых тарелки сети DSN связали в единую сеть. Это было сделано впервые ради ускорения передачи данных, так как камеры аппарата должны были успеть сделать тысячи снимков системы Урана, а памяти аппарата хватало только на сотню из них, так что система связи оказалась узким местом.

До встречи 24 января 1986 года Вояджера-2 с Ураном практически всё, что было о нём известно — это то, что он вращается «на боку», имеет 9 колец и 5 спутников (даже период его обращения был неизвестен). В ходе пролёта аппарата число спутников разом увеличилось втрое, а к кольцам прибавилось два новых, при этом они сами оказались отличны от таковых же у Юпитера и Сатурна: данные говорили о том, что они моложе планеты и видимо сформировались в результате разрушения спутников приливными силами.

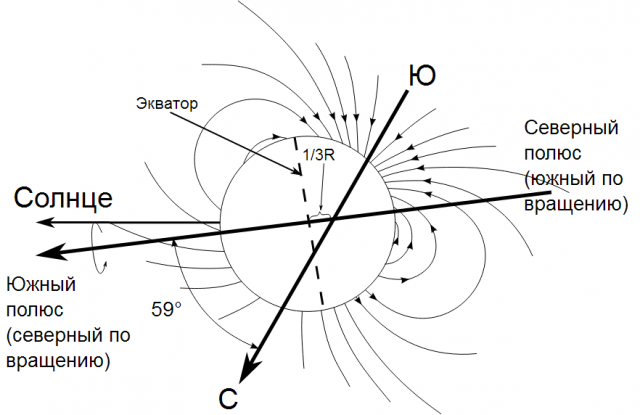

Длительность уранианского дня составляла 17 часов и 12 минут, а климат оказался совсем не жарким: средняя температура в атмосфере составляла -214° по Цельсию и удивительным образом выдерживалась практически точно на всей поверхности, от экватора до полюсов. Но самым удивительным открытием стало то, что Уран имеет магнитное поле в 60 раз большее чем у Земли, которое отстоит от центра планеты примерно на треть радиуса, и отклонено от оси вращения аж на 60° (для Земли этот показатель составляет только 10°). Такое странное поведение ранее не фиксировалось ни у одного тела в Солнечной системе.

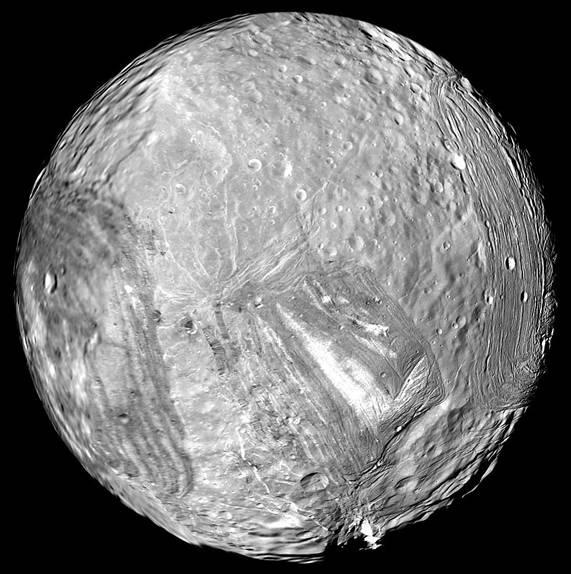

Не менее странным странным оказался ближайший спутник Юрана — Миранда. Этот неправильной формы спутник всего 235 км в диаметре имел пожалуй самую удивительную поверхность среди всех объектов Солнечной системы: одни участки спутника были плотно усеяны кратерами, другие таковых почти не имели, но были испещрены сетями глубоких каньонов и уступов. Всё на поверхности Миранды говорило об активной и необычной геологической истории спутника:

Для связи с пролетающим 25 августа 1989 года мимо Нептуна Вояджером-2 уже и этих ухищрений стало недостаточно, и 64-метровые тарелки DSN в Голдстоуне (Калифорния), Мадриде (Испания) и Канберре (Австралия) были модернизированы до внушительных 70-ти метров, а 26-метровые тарелки «подросли» до диаметра в 34 метра.

Модернизация тарелки в Голдстоуне

Модернизация тарелки в Голдстоуне«

В каком-то смысле DSN и Вояджеры росли вместе» — говорит руководитель DSN Сюзанна Додд.

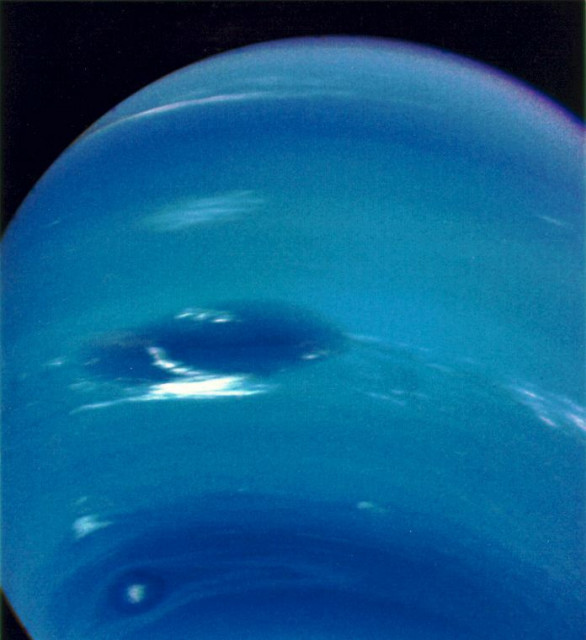

Нептун был последней планетой, с которой должен был встретиться Вояджер-2, поэтому было решено пройти невероятно близко рядом с планетой — всего в 5 тыс. км от его поверхности (это было менее трёх минут полёта при скорости аппарата). И данные передаваемые аппаратом того стоили: в центре фотографий Нептуна красовалось «большое тёмное пятно» размеры которого в 2 раза превышали Землю, которое представляло из себя атмосферный антициклон. Он был меньше большого красного пятна Юпитера, но всё равно было рекордным: скорости ветра вокруг пятна достигали 2400 км/ч!

10 октября и 5 декабря 1989 были навсегда отключены камеры Вояджера-2, а 14 февраля 1990 года Вояджером-1 были сделаны его последние снимки, получившие название «Семейный портрет»: на них изображены все планеты Солнечной системы, за исключением Меркурия и Марса (свет от которых слишком слаб, чтобы его можно было различить на камерах). В тот же день были отключены камеры и второго аппарата.

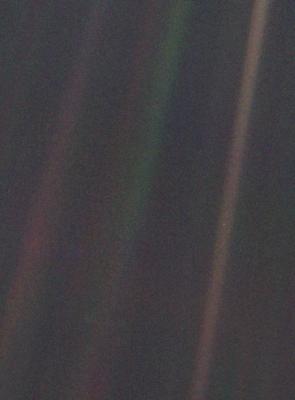

Среди этих фотографий выделяется фотография нашей Земли, сделать которую особо просил Карл Саган на протяжении многих лет. Именно с его руки она получила название «бледно-голубая точка»:

Земля на красной линии справа, ниже центра фотографии. Размеры Земли на этом фото составляют 0,12 пикселя. Единственная причина, почему она ещё хоть как-то различима — это то, что она отражает достаточно света, чтобы быть заметной на фоне мрака космоса.

Речь Карла Сагана, посвящённая этой фотографии:Взгляните ещё раз на эту точку. Это здесь. Это наш дом. Это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюблённая пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребёнок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая «суперзвезда», каждый «величайший лидер», каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь — на соринке, подвешенной в солнечном луче.Земля — очень маленькая сцена на безбрежной космической арене. Подумайте о реках крови, пролитых всеми этими генералами и императорами, чтобы, в лучах славы и триумфа, они могли стать кратковременными хозяевами части песчинки. Подумайте о бесконечных жестокостях, совершаемых обитателями одного уголка этой точки над едва отличимыми обитателями другого уголка. О том, как часты меж ними разногласия, о том, как жаждут они убивать друг друга, о том, как горяча их ненависть.Наше позёрство, наша воображаемая значимость, иллюзия о нашем привилегированном статусе во вселенной — все они пасуют перед этой точкой бледного света. Наша планета — лишь одинокая пылинка в окружающей космической тьме. В этой грандиозной пустоте нет ни намёка на то, что кто-то придёт нам на помощь, дабы спасти нас от нас же самих.Земля — пока единственный известный мир, способный поддерживать жизнь. Нам больше некуда уйти — по крайней мере, в ближайшем будущем. Побывать — да. Поселиться — ещё нет. Нравится вам это или нет — Земля сейчас наш дом.Говорят, астрономия прививает скромность и укрепляет характер. Наверное, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем эта отстранённая картина нашего крошечного мира. Мне кажется, она подчёркивает нашу ответственность, наш долг быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом.Изначально работники проекта боялись что камеры Вояджера могут быть повреждены из-за света Солнца, которое располагалось слишком близко к Земле с такого расстояния (Вояджер-1 на тот момент был немногим далее 6 млрд км от Земли) — собственно линии на этой фотографии, это как раз блики от Солнца. В 1989 году решение сделать фотографии было принято, но калибровки камер затянулись (так как тарелки DSN были заняты получением информации с Вояджера-2 пролетающего Нептун). После этого появились проблемы с тем, что сотрудников занимавшихся управлением камер Вояджеров уже успели перевести на другие проекты. Вступиться за идею «семейного портрета» даже пришлось тогдашнему руководителю NASA — Ричарду Трули.

17 февраля 1998 года Вояджер-1 стал самым далёким объектом созданным человеком, обойдя в этом звании Пионер-10. К сожалению Пионерам-10 и 11 оказалось не суждено передать информацию о границах гелиосферы Солнца: у Пионера-11 вышел из строя солнечный датчик, из-за чего он «потерялся» в космосе и не смог поддерживать направление своей остронаправленной антенны на Землю (это произошло 30 сентября 1995 года на расстоянии 6,5 млрд км). Пионер-10 проработал до последних своих резервов, но его слабеющий сигнал в конце концов не смогли принимать даже огромные тарелки DSN, и связь с ним была потеряна 23 января 2003 года на расстоянии 11,9 млрд км.

В феврале 2002 года Вояджер-1 вошёл в ударную волну гелиосферы Солнца, а 16 декабря 2004 года — пересёк её впервые среди созданных человеком аппаратов. 30 августа 2007 её пересёк и его собрат, а 6 сентября на Вояджере-2 было отключено записывающее устройство.

31 марта 2006 года радиолюбитель из Бохум (Германия) смог получить данные с Вояджера-1 при помощи 20-метровой тарелки, с применением техники накопления сигнала. Получение данных было подтверждено на станции DSN в Мадриде.

13 августа 2012 года Вояджер-2 побил рекорд продолжительности работы аппарата в космосе. Это был рекорд Пионера-6 который проработал в космосе 12 758 дней — хотя возможно он до сих пор работоспособен (с ним не пытались связаться с 8 декабря 2000 года). Может какие-нибудь энтузиасты решат с ним связаться, и он вернёт себе звание самого долгоживущего космического аппарата? Кто знает…

22 апреля 2010 года на Вояджере-2 обнаружились проблемы с научными данными. 17 мая JPL выяснила причину, которой оказался бит памяти оказавшийся в состоянии тиристорного защёлкивания. 23 мая ПО было переписано с таким расчётом, чтобы этот бит никогда не использовался.

25 августа 2012 года Вояджер-1 пересёк гелиопаузу (подтверждения этому были получены 9 апреля 2013), и оказался в межзвёздной среде. Вояджер-2 должен вскоре последовать за собратом и к этому «последнему рубежу».

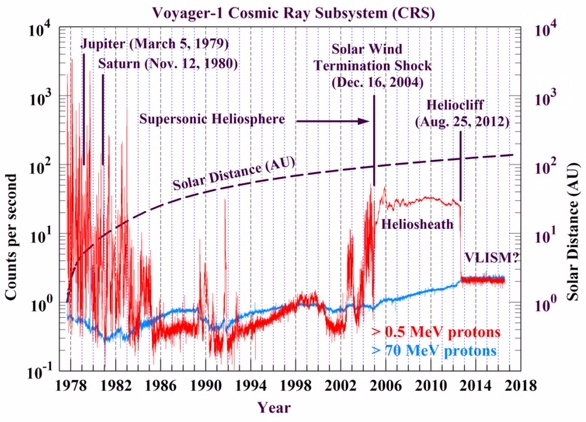

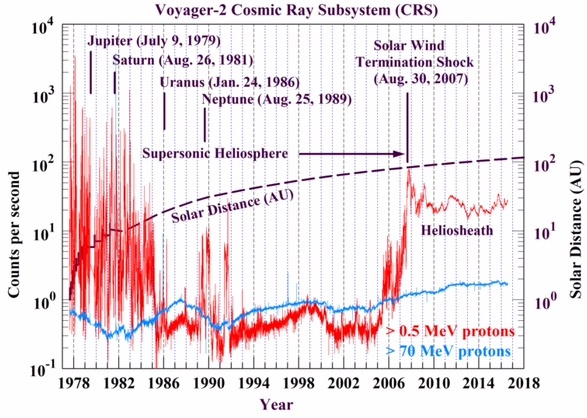

Показания плотности космических лучей Вояджера-1 (сверху) и Вояджера-2 (снизу).

Показания плотности космических лучей Вояджера-1 (сверху) и Вояджера-2 (снизу).Как видно из графиков, оба Вояджера уже вступили в гелиослой отделяющий Солнечную систему от межзвёздной среды, а Вояджер-1 — уже успел из него выйти. Пики в начале графиков показывают повышенную радиацию у Юпитера (связанную с его активным спутником Ио), и Сатурна. Предполагалось (согласно изначальной 5-летней миссии) — что половину радиационной дозы Вояджеры получат именно пролетая Юпитер.

Текущий статусИзначальную программу полёта рассчитанную на пять лет — они уже перевыполнили в 8 раз (впрочем это далеко до текущего рекорда Оппортьюнити в 53 раза, который всё ещё продолжает работать). Скорости Вояджеров составляют 17,07 км/с и 15,64 км/с соответственно. Их масса (после использования части топлива) составляет 733 и 735 кг. В РИТЭГах остаётся около 73% плутония-238, но выходная мощность питающая аппараты снизилась до 55% (с учётом деградации термоэлектрогенераторов) и составляет 249 Вт от изначальных 450-ти.

Из изначальных 11 приборов включенными остаются только 5: это MAG (магнетометр), LECP (детектор заряженных частиц низкой энергии), CRS (детектор космических лучей), PLS (детектор плазмы), PWS (приёмник плазменных волн). На Вояджере-1 периодически включают ещё UVS (ультрафиолетовый спектрометр).

Будущее аппаратовВ данный момент команда «Вояджеров» борется за живучесть аппаратов, стараясь выкроить максимум из доступной энергии для работы научных приборов и их обогревателей. Лучше всего это процесс описывает Сюзанна Додд:

«

Разработчики говорят: 'эта система потребляет 3,2 Вт'. Но в действительности она потребляет 3 Вт, но они должны быть консервативны в процессе разработки, когда они строят аппарат. Теперь мы в той точке миссии когда пытаемся избавиться от лишних резервов, и получить реальные цифры»

В ближайшее время на аппаратах должны быть отключены гироскопы, а с 2020 года — придётся приступить уже к отключению некоторых из научных инструментов. Члены команды пока не знают как они поведут себя в условиях дикого холода космоса (так как запасных аппаратов, и даже отдельных их инструментов, которых бы можно было проверить в барокамере — на Земле не сохранилось). Возможно приборы останутся работоспособны в процессе отключения их обогревателей, и тогда момент отключения последних приборов удастся оттянуть с 2025 года до 2030-го.

По оценкам, Вояджер-2 должен выйти за пределы гелиосферы в пределах десятилетия. Точной даты назвать нельзя так как гелиосфера не идеально сферическая, а вытянутая под действием внешних сил межзвёздной среды. Так что Вояджеру-2 должно хватить времени выйти из ударной волны, чтобы приступить к изучению межзвёздного вещества (в точке отличной от собрата) и сделать с ним возможно даже не последнее своё открытие — форму солнечной гелиосферы.

Вояджер-1 должен отдалиться от Земли на один световой день к 2027 году, а Вояджер-2 — к 2035-му. После 2030 года аппараты перейдут в режим радиомаяков (не имея мощности поддерживать работу своих приборов) и проработают так до 2036 года, после чего замолкнут уже навсегда. Таким образом аппараты должны «выйти на пенсию» в возрасте 48-53 лет, а «дожить» они должны до возраста в 59 лет.

Вояджер-1 направляется в точку с координатами 35,55° эклиптической широты, и 260,78° эклиптической долготы, и должен через 40 тыс. лет сблизиться на 1,6 св. года со звездой AC +79 3888 созвездия Жирафа (эта звезда в свою очередь сближается с Солнцем, и в момент пролёта Вояджера-1 будет на расстоянии 3,45 св. лет от нас). Примерно в тот же момент, Вояджер-2 (двигающийся в направлении -47,46° эклиптической широты, и 310,89° эклиптической долготы), приблизится к звезде Росс 248 на расстояние 1,7 св. года, а спустя 296 тыс. лет с текущего момента пролетит в 4,3 св. года от Сириуса.

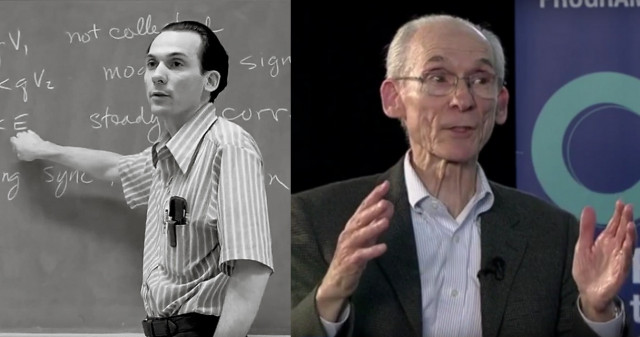

Руководитель проекта 1972 год в Калтехе, и 2017 год на интервью в университете KAUST

1972 год в Калтехе, и 2017 год на интервью в университете KAUSTЭдвард Стоун — бессменный руководитель проекта начавший карьеру астрофизика с экспериментов по изучению космических лучей в 1961 году. С 1967 он стал полноправным преподавателем Калтеха, в 1976 — профессором физики, а с 1983 по 1988 год — был председателем кафедры физики, математики и астрономии этого института. С конца 80-х до 2007 года был председателем совета директоров обсерватории Кека. В 1991-2001 годах занимал должность руководителя JPL, в 1996 году его именем был назван астероид №5841. Сейчас он продолжает оставаться исполнительным директором тридцатиметрового телескопа, и преподавателем Калтеха (которым он является аж с 1964 года).